Línea Histórica. Fortificaciones importantes de los años 1823 al 1857

1) Introducción:

Argentina no tuvo un gobierno nacional unificado durante el período conocido como la anarquía del año 20. Este fue el resultado de la disolución del Directorio, que era el órgano ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tras la derrota de las fuerzas directoriales en la batalla de Cepeda el 1 de febrero de 1820, frente a las tropas federales de Santa Fe y Entre Ríos.

A partir de entonces, cada provincia se gobernó de forma autónoma, sin reconocer ninguna autoridad central. Algunas provincias formaron ligas o pactos entre sí, como la Liga de los Pueblos Libres liderada por José Gervasio Artigas, o el Tratado del Cuadrilátero firmado por Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Este período de anarquía duró hasta 1827, cuando se creó el Congreso General Constituyente, que intentó establecer una constitución nacional y un gobierno federal. Sin embargo, el proyecto fracasó por las diferencias entre los partidos unitario y federal, y por la guerra con el Imperio del Brasil por la posesión de la Banda Oriental.

La anarquía se prolongó hasta 1829, cuando el caudillo federal Juan Manuel de Rosas asumió el gobierno de Buenos Aires con facultades extraordinarias, y ejerció una fuerte influencia sobre el resto de las provincias hasta su derrocamiento en 1852.

2) Fuerte Independencia (Tandil):

Martín Rodríguez - Oleo -

Martín Rodríguez - Oleo -

Museo Banco Provincia de Bs.As. |

Campañas militares del General Martín Rodríguez, Gdor. de Bs.As. después de Cepeda:

* Primera campaña: partió de la ciudad de Buenos Aires el 15 de diciembre de 1820 con 1600 soldados con el objeto de realizar una represalia contra los ranqueles de Pablo Levenopán y de Yanquetruz que bajo las órdenes del general chileno José Miguel Carrera habían atacado y arrasado al poblado de Salto. El 16 de enero de 1821 Rodríguez logró rechazar en Chapaleofú un ataque del cacique Ancafilú, al día siguiente las tropas retornaron a Buenos Aires.

* Segunda campaña: partió el 6 de marzo de 1823 desde Buenos Aires con 2.500 soldados con la intención de avanzar la frontera. Se fundó el "Fuerte Independencia".

* Tercera campaña: partió en enero de 1824 con 2.420 soldados y 7 piezas de artillería con la idea de establecer la frontera en el río Negro, pero no se logró el objetivo.

|

El primer europeo en visitar las primeras sierras al Sur del puerto de Buenos Aires, conocidas como "Sierras de Tandilia" fue Juan de Garay en 1581, junto a 30 hombres.

El

"Fortín Independencia", origen de la ciudad de Tandil, fue fundado el 4 de abril de 1823 por el gobernador Martín Rodríguez, para servir de bastión contra los malones indios.

Sobre el origen del nombre hay distintas opiniones: Por un cacique llamado Tandil o por una palabra aborigen que significa "Sierra Alta".

Se hallaba ubicado en el lugar en donde hoy está la parroquia del Santísimo Sacramento, frente a la plaza principal de la ciudad de Tandil, razón por la cual hoy este sitio histórico ha desaparecido. Su muralla era completamente de piedra. Tenía cuatro vértices, levantándose en cada uno un baluarte, y sobre éstos se apoyaba un cañón.

Posteriormente en 1826, se estableció el "Fortín Arroyo Negro" como un punto de defensa adicional para proteger al Fuerte Independencia, a 2 kms al Sur y a orillas del arroyo homónimo (también conocido como arroyo del Fuerte) para asegurar esta estratégica de la zona, del cual tampoco quedan restos.

Fue el único baluarte civilizado de la frontera, hasta que en 1828, desde el Fuerte Independencia partió la expedición que fundó la Fortaleza Protectora Argentina, actual ciudad de Bahía Blanca.

En 1865 se demolió el Fuerte Independencia y al año siguiente se construyó la Casa Municipal, sede asimismo de la comisaría y de la cárcel.

Maqueta de Fuerte. Museo Fuerte Independencia - Tandil. "https://www.facebook.com/museo.fuerteindependencia"

Maqueta de Fuerte. Museo Fuerte Independencia - Tandil. "https://www.facebook.com/museo.fuerteindependencia"

Estructura del Fuerte Independencia publicado en el libro de Fontana “Tandil en la Historia” (1949)

Estructura del Fuerte Independencia publicado en el libro de Fontana “Tandil en la Historia” (1949)

Foto antigua de Tandil. Fuente: www.plusesmas.com

Foto antigua de Tandil. Fuente: www.plusesmas.com

Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte Independencia

3) Las primeras "Lineas de Frontera" y el comienzo del Catastro:

A) Ingeniero Felipe Senillosa, B) Juan Manuel de Rosas.

A) Ingeniero Felipe Senillosa, B) Juan Manuel de Rosas. |

El Ingeniero Felipe Senillosa junto al hacendado Juan Manuel de Rosas participaron en "una campaña de demarcación de la frontera" entre 1826 y 1828.

Senillosa se encargó de trazar la línea de frontera y de mensurar las tierras incorporadas, levantando los planos de muchos de los pueblos del sur de la provincia de Buenos Aires, así como la demarcación de las propiedades rurales.

Requirió apoyo militar por estar en territorio ocupado por indígenas, a cargo de los coroneles Juan Lavalle y Juan Manuel de Rosas.

|

La participación de Rosas era clave, debido a su buena relación con muchas de las tribus. Posteriormente, en 1833, Rosas lideraría una "campaña al desierto" antes de la famosa "Conquista del Desierto" llevada a cabo por

Julio A. Roca.

Se planearon dos líneas de fortines:

una de la Sierras del Volcán a cabo Corrientes con puestos intermedios en la Laguna de los Padres, laguna La Brava y arroyo Negro;

otra desde Tandil a Tapalquén, con fortines intermedios en el arroyo Chapaleufú, en el arroyo de los Huesos y en el arroyo Dulce.

Para llevar a cabo esta tarea el 26 de junio de 1826, Senillosa, fue designado primer ingeniero del Departamento Topográfico y en enero de 1828 se hizo cargo de su dirección. Fue durante la presidencia de

Bernardino Rivadavia, quien gestionó un crédito ante la banca británica con el objeto de financiar la guerra contra el Brasil y dio en garantía las tierras públicas. Por tal motivo las tierras del Estado no fueron vendidas a particulares sino entregadas en enfiteusis (donde el Estado cedía tierras por tiempo determinado para su explotación a cambio de un canon). El control del relevamiento de las parcelas y su entrega a particulares estuvo a cargo del Departamento Topográfico. Senillosa fue uno de los protagonistas de ese proceso de conquista del territorio, y se transformó en un próspero hacendado arrendando unas 35 mil hectáreas.

|

<<- Año 1826 -

Diario de la Comisión nombrada para establecer la nueva línea de frontera al sur del rio Salado. (con las observaciones astronómicas de Felipe Senillosa).

y 38 años después, tendremos:

|

<<- Año 1864 -

Registro gráfico de las propiedades rurales de la Provincia de Buenos Aires.

(Construido por el Departamento Topográfico y publicado con autorización del Superior gobierno de la Provincia. Impreso.).

|

|

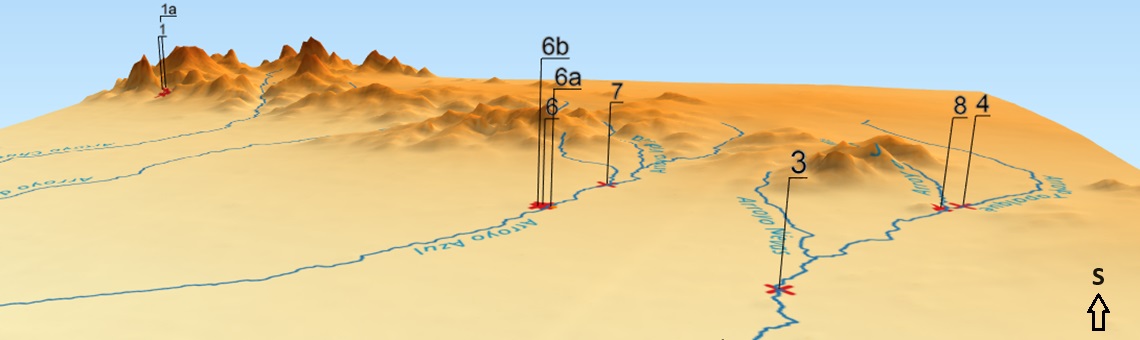

Sierra de los Padres. Mapa 3D con el mapa de 1864 montado

(hacer doble click en el Mapa)

|

Referencias:

- 1- Fuerte Independencia (Tandil)

y Fortín Arroyo Negro

- 2- Fortín Laguna de Los Padres

- 3- Fortín Laguna La Brava

- 4- Fortín Sierra del Vulcán

- 5- Fortín Tapalqué

- 6- Cerro La Juanita (524 msnm)

Max Altura Sierras de Tandilia

- 7- Cabo Corrientes

- 8- Arroyo Dulce

- 9- Arroyo Chapaleofú

- 10- Arroyo Chapaleofú Chico

- 11- Arroyo Chapaleofú Grande

- 12- Arroyo de los Huesos

- 13- Arroyo Azul

- 14- Arroyo Tapalqué

- 15- Ruta Nacional N° 226

|

Hitos de la agrimensura: en la República Argentina

* 25 de Setiembre de 1824. Fecha adoptada para el

“Día Nacional del Catastro Territorial”.

Se crea la

primera "Comisión Topográfica de la Provincia de Buenos Aires" integrada por: el Ingeniero

Felipe Senillosa,

Vicente López y Planes y

Avelino Díaz.

* 26 de Junio de 1826. Fecha adoptada como el

“Día de la Cartografía”

Cuando años más tarde, durante la Presidencia de Bernardino Rivadavia, la "Comisión Topográfica" se transforma en el "Departamento Topográfico".

A) el Ingeniero Felipe Senillosa (pinacoteca del Museo Naval de la Nación),B) Vicente López y Planes (pinacoteca Museo Histórico Nacional) y C)Avelino Díaz (pinacoteca Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires).

Fuentes:

A) el Ingeniero Felipe Senillosa (pinacoteca del Museo Naval de la Nación),B) Vicente López y Planes (pinacoteca Museo Histórico Nacional) y C)Avelino Díaz (pinacoteca Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires).

Fuentes:

1) Felipe Senillosa: ingeniero y topógrafo, enseñó matemáticas y se convirtió en un próspero hacendado. Infobae.

2) Vicente López y Planes, el autor del Himno al que la política llamaba cuando las papas quemaban. Infobae.

En 1825, la comisión destinada a establecer la línea de frontera sur de Buenos Aires, realizó determinaciones astronómicas de latitudes y longitudes geográficas.

La agrimensura y la astronomía, aunque parecen disciplinas distintas, han estado entrelazadas desde tiempos ancestrales. Hoy conocida como "

Astronomía Geodésica", esta ciencia resuelve la determinación de coordenadas en la superficie terrestre a partir de mediciones a los astros.

El Ingeniero

Felipe Senillosa y

Vicente López y Planes eran activos observadores del cielo.

Los años 1843 y 1844 fueron excepcionales para la observación de cometas, con la aparición de dos de gran brillo, que resultaron visibles a simple vista en el cielo austral por un considerable período. Ambos cometas fueron seguidos por López y Senillosa desde Buenos Aires

(ver: Los grandes cometas de 1843 y 1844).

Previamente, López y Senillosa, junto al canónigo

Bartolomé Muñoz, realizaron estudios de la Luna y de eclipses en 1816 y 1822, así como de los cometas de 1821, 1825 y 1830. Sumados a Hermann Dwerhagen y Bernard Kiernan, forman parte del grupo de entusiastas aficionados a las ciencias, que se ha podido identificar en la ciudad portuaria, con un actuar paralelo al profesor de la Universidad,

Fabrizio Mossotti.

Felipe Senillosa describió el seguimiento que realizó del cometa junto a López, en un texto publicado en la revista

"Archivo americano y espíritu de la prensa del mundo" del 30 de noviembre de 1843. Esta singular publicación, se editó en Buenos Aires entre 1843 a 1851, en tres idiomas: castellano, francés e inglés, en la Imprenta de la Independencia. Estuvo a cargo del italiano Pedro de Angelis, y era un órgano de prensa destinado a publicitar al gobierno de Juan Manuel de Rosas en Europa, en el contexto de la puja con Francia e Inglaterra. Su tirada fue de unos 2000 ejemplares y su distribución era gratuita.

Los cálculos realizados no son triviales, lo que demuestra una notable capacidad matemática de los protagonistas, hecho apoyado por su formación y antecedentes. Senillosa, que en ese momento tenía 31 años de edad, en 1818 había publicado un "

Tratado Elemental de Aritmética"" con 24 lecciones. El mismo año en que observó el cometa, fue nombrado catedrático de Geometría Descriptiva y sus aplicaciones de la Universidad de Buenos Aires. Por su lado, Vicente López, que contaba con 37 años y una ya larga carrera política, era un asiduo estudioso de la geometría y el álgebra.

Más allá de resaltar el valor del descubrimiento del cometa de 1944 y de los registros realizados, corresponde destacar el gran interés de Vicente López y Planes por los temas astronómicos, el que se identifica como aficionado y reconoce las limitaciones de sus observaciones. Los trabajos que emprende, los lleva adelante con objetivos definidos, consiente del valor que tenían en una región huérfana de astrónomos profesionales. Lo hace con la esperanza que fueran de utilidad en un futuro, lo que, para el Gran cometa de 1844, resultó acertado, pues parece estar relacionado con el Cometa Atlas de 2019. López sostiene también, la importancia de dar continuidad a este tipo de investigaciones a lo largo del tiempo.

En sus escritos, no solo presenta los datos elaborados a partir de sus observaciones, también los analiza y discute, y los acompaña con una síntesis de los conocimientos que sobre los mismos se tenía en la época, tomados de los medios con que dispuso, destacando la importancia de su difusión, por lo que también asume conscientemente el rol de divulgador de esta ciencia.

En Argentina, la Astronomía surge como disciplina de estudio en 1871, con la creación del

Observatorio Nacional Argentino, ubicado en la ciudad de Córdoba, inaugurado el 24 de octubre de 1871, por el presidente Domingo Faustino Sarmiento y, a partir de entonces, se celebra el Día de la Astronomía Argentina. El primer director fue el Profesor norteamericano Benjamín Gould, uno de los astrónomos más adelantados de su tiempo, y que se formó en Alemania.

Fuentes:

1) Para descargar en pdf: Historia de la Astronomía Argentina - AAABS No 2. Asociación Argentina de Astronomía. La Plata - 2009.

4) Tapalqué y Olavarría

4.a) Cantón Tapalqué Viejo (o Fortín Tapalqué)

|

|

El topónimo «Tapalqué» es de origen Mapuche y significa totoral o agua con totoras, designaba a la gran extensión de tierras de grandes bañados abundantes en totoras donde dicho arroyo, que nace en las sierras de Olavarría, se pierde.

En octubre de 1831, y a raíz de un ataque indígena a la hacienda del General Marcos Balcarce -entonces Ministro de Guerra y Marina y amigo personal de Rosas, quien en ese momento gobernaba la provincia de Buenos Aires- se ordenó la construcción del Cantón Tapalqué en tierras de aquél (otorgadas en concepto de enfiteusis), en una explanada elevada, a la vera del arroyo Tapalqué (en mapuche quiere decir "aguas o bañados con totoras") que coincidía con una zona de tránsito y de comunicación para los grupos indígenas y para las partidas de militares y comerciantes hacia el sur.

|

A) Imagen satelital. Se aprecia el meandro del arroyo Tapalqué y el sistema de canales. Se señala con amarillo el perímetro de la fortificación,

B) Monolito recordatorio Sitio Histórico emplazado al centro del perímetro.

Las ruinas del Fortín Tapalqué revelan que su construcción no solo tenía un propósito defensivo, sino que también estaba relacionada con la amistad y los favores de Rosas hacia Balcarce, razón por la cual se lo mantenía bien abastecido. El fortín ocupaba una explanada de 7.200 metros cuadrados, rodeado de una zanja y cerca de un arroyo. Al principio, su guarnición constaba de 27 soldados y las instalaciones incluían tres ranchos de barro, donde funcionaban la comandancia, los dormitorios y la pulpería/depósito.

Durante sus años de existencia, el Fortín Tapalqué mantuvo relaciones tanto tensas como amigables con los indígenas. Los arqueólogos encontraron objetos que confirmaban los contactos entre los soldados y los indígenas, como pedazos de botellas de vidrio importadas talladas con dibujos indígenas.

Hasta 1855 el Fortín fue un puesto de frontera que, según los momentos, sufrió la tensión o cultivó las buenas relaciones con los indios de los caciques

Cachul y

Catriel pues el intercambio era regular y continuo. Existen documentos históricos que afirman que en 1836 y en 1839 ocurrieron dos enfrentamientos con grupos indígenas -uno de ellos con los hombres del cacique Calfucurá- que, según consta, resultaron vencidos. Además confirman que el Fortín recibía vacas, caballos, chanchos y ovejas, enviados por Rosas, y que cada tanto, los soldados salían a cazar algunas vizcachas.

La continua asistencia del gobierno marca las diferencias entre las costumbres de los pobladores de Tapalqué y los de otros destacamentos, como Tandil o Bahía Blanca, en los que los soldados estaban forzados a cazar para obtener su alimentación.

En el arroyo vecino al fortín se hallaron evidencias de un dique, construido en madera de ñandubay, que permitía subir el nivel del agua del arroyo, y derivarla por una red de canales hasta unos potreros para cultivar árboles frutales, como naranjos y durazneros.

El sitio

"Cantón Tapalqué Viejo" está ubicado en el interior de un campo dedicado a la producción ganadera y agricultura, a la vera del arroyo homónimo, en una "rinconada" que forma el curso de agua y que fue utilizada como barrera natural en el sistema de defensa de la fortificación. Dista a 17 kilómetros de la actual ciudad de Tapalqué.

La presencia de agua y pasturas permanentes, la proximidad al sistema serrano de Tandilia y la rinconada del arroyo definieron la importancia logística para establecer la fortificación, relocalizando las tolderías de los caciques Cachul y Catriel, aliados a Rosas, que sumaban unos quinientos indios.

Fue habitado permanentemente desde 1831 hasta 1855, cuando se decidió trasladar la población y fundar el Nuevo Fortín Tapalqué, a 17 kilómetros al norte, donde actualmente se halla la ciudad de Tapalqué. Fue perdiendo importancia al perder Rosas el poder político cuando fue derrotado en la batalla de Caseros en 1852.

La Historia destaca al Cantón Tapalqué Viejo por dos batallas: un enfrentamiento con los Vorogas en octubre de 1836 y un ataque al cantón ejecutado por Calfucurá, en 1839, donde las tropas militares mataron cerca de trescientos indios. En el cantón existe un monolito con una placa recordatoria de esta última batalla. En 1945 el sitio fue declarado Lugar Histórico Nacional.

Cuando Juan Manuel de Rosas realizó en 1833 la "Campaña al Desierto”, salió desde la Guardia del Monte, atravesó el Salado y utilizó el "Cantón Tapalqué" como cuartel general. En él completó la organización.

A dos años de su fundación, el

17 de septiembre de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin recorrió Tapalqué cuando realizó un descanso de su largo viaje que había comenzado en "Carmen de Patagones", y expresó que:

"consiste en una llanura perfectamente plana y sembrada hasta donde alcanza la vista, de toldos o chozas en forma de horno (...) Aquí residen las familias de los indios aliados que combaten en las filas del ejército de Rosas (...) Además de los toldos, hay allí tres ranchos: uno lo habita el comandante, y los otros dos unos españoles con pequeñas tiendas (...) He visto en los comercios muchos artículos, como mantas de caballo, cinturones y ligas, tejidos por las mujeres indias (...)"

Los indígenas instalados en las inmediaciones del Cantón, modificaron considerablemente sus vidas ya que se les asignaron territorios específicos, elementos de labranza y semillas. Por Decreto N° 1430 firmado por el Gobernador Rosas el 25 de Diciembre de 1839, se reorganizó en 14 secciones las tierras al sur del río Salado. La tercera sección de campaña delimitó el Partido de Tapalqué.

El liderazgo de Rosas se fue edificando a través de redes de parentesco y compadrazgos en la campaña y en la frontera, no sólo con hacendados y militares "blancos" sino también -y especialmente- con el cacicato de Catriel, indios fieles del centro sur pampeano asentados y asegurados en la estructura clientelar surgida de la influencia política del Cantón Tapalqué Viejo.

La caída de Rosas tras la batalla de Caseros contra las fuerzas de Urquiza en 1852, produjeron cambios en la política de la frontera. Se abandonó el negocio pacífico implementado hasta entonces y se avanzó sobre territorio aborigen.

4.b) Campamento "Las puntas del arroyo Tapalqué" y Olavarría

Por decreto del Gobernador Pastor Obligado del 2 de Marzo de 1855, se organiza una campaña militar a cargo del teniente coronel

Ignacio Rivas, encargado del Cantón Militar de Tapalqué, para levantar un fortín en

"Las Puntas del Arroyo Tapalqué", o sea a unas 8 leguas más al Sudoeste, en un intento de ocupación de las tierras donde en 1867 se creó la ciudad de Olavarría.

El malestar indígena se incrementó. El 13 de febrero de 1855, Calfucurá ataco el fuerte y el pueblo de Azul con alrededor de 5000 indios. Cerca de 300 pobladores y soldados fueron muertos y la mayoría de las viviendas destruidas. Se llevaron entre 60 y 100 mil vacunos, y tomaron cautivos a 150 mujeres y niños.

La inseguridad de la frontera hizo que el gobernador Pastor Obligado y el Ministro de guerra Coronel Bartolomé Mitre, elaboran una operación militar definitiva contra los indios de Catriel y Cachul, que se habían aliado a Calfucurá.

Pero, este intento fracasó debido a las derrotas sufridas en la

Batalla de Sierra Chica a unos 12 kilómetros (2,5 leguas) al noreste (21 de mayo de 1855) y en la

Batalla de San Jacinto (27 de octubre de 1855), la primera comandada por

Bartolomé Mitre y la segunda por

Manuel Hornos.

Las tribus de Catriel y de Cachul se consideraban los auténticos propietarios de las tierras situadas entre Azul y las sierras de Cura Malal, por derecho de ocupación y por las concesiones obtenidas durante el gobierno de Rosas.

Estas derrotas obligaron a Buenos Aires a renovar los pactos de paz. Los pueblos originarios exigieron vestimenta del ejército y un sueldo por defender la Frontera, acordándose una extensión de 20 leguas cuadradas (unas 54.000 has), situadas al oeste del arroyo Tapalqué, para que la tribu liderada por los caciques

Catriel y

Cachul viviera “pacíficamente ejerciendo su industria y cultivando la tierra para su sustento” (mención que marca la continuidad de las prácticas agrícolas por parte de la población nativa asentada en la zona y de la instalada en las afueras del Cantón).

El intento de los pobladores de Tapalqué Viejo de trasladarse a un nuevo pueblo en las Puntas del Arroyo Tapalqué fracasó, pero en 1863 se trasladarían a otro lugar a unas 8 leguas al norte para fundar la actual localidad de Tapalqué.

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires Mariano Saavedra firmó un Decreto el 7 de Noviembre de 1863 creando el actual pueblo de Tapalqué en campos de propiedad pública y en Agosto de 1864 se iniciaron los trabajos de traza y mensura, que se aprobaron definitivamente el 30 de Mayo de 1868, con la firma de Alsina y Avellaneda. Los militares y las familias que sobrevivieron al desmantelamiento de la fortificación se relocalizaron allí, liberando las tierras que ocupaban provisionalmente ya que pertenecían (por enfiteusis) a Marcos Balcarce.

En 1864, en un nuevo intento, el teniente coronel Ignacio Rivas emplazó el "Campamento de las Puntas del Arroyo Tapalqué", situado en la margen este del Arroyo Tapalqué. La Comandancia Militar fue trasladada allí, reconociendo así la necesidad de avanzar más la frontera sur. Un año más tarde el Coronel Ignacio Rivas sería llamado a participar en la guerra contra Paraguay. Su reemplazo, el

Coronel Álvaro Barros, llegaría el 1 de agosto de 1866.

Coronel Alvaro Barros -Oleo-

Coronel Alvaro Barros -Oleo-

Museo Nacional de Bellas Artes

|

El Coronel Barros, funda oficialmente el poblado de Olavarría el 25 de noviembre de 1867, después de lograr la paz con el cacique de la zona.

Su intención era respetar a los indígenas y convivir con ellos: "Era de opinión que a los indios amigos debía concedérseles la propiedad de las tierras que ocupaban, para obligarlos a poblar y vivir en sosiego", expresa en una carta.

Nota: El nombre de la ciudad se debe al coronel José Valentín de Olavarría, nacido en Salto, el 13 de febrero de 1801, quien batalló en las guerras de independencia y era amigo de Álvaro Barros, quien cambió el nombre original: "Campamento de las Puntas del Arroyo Tapalquén", en honor a su amigo el día de la fundación oficial del pueblo.

En 1877 comienza a realizarse el ejido del partido, realizado por el ingeniero Juan Cetz y luego por el agrimensor Juan Coquet. El ferrocarril llegó en 1883. El edificio de la Iglesia de San José, una de las primeras construcciones fue inaugurado en 1898.

|

Fuentes:

1) Fortín Tapalqué. www.elarcondelahistoria.com

2) La fundación y secesión de Olavarría de Azul. blogspot de Adolfo Hipólito Santa María.

|

<- Mapa de Fortificaciones importantes de los años 1823 al 1828, y puntos de referencia.

Se indican las rutas: RN N°226 (corre paralela a las Sierras de Tandilia por el lado norte), y las RN N°3, RP N°2 y RP N°51, por ser senderos se recorrieron durante las campañas.

|

5) Azul:

5.a) Fuerte de San Serapio Mártir del Arroyo Azul, originalmente llamado Federación

Fortín del Azul en 1864, con las cuadras, fosos y el mangrullo. (Fotografía obtenida del Museo Colonial e Histórico de la Provincia de Buenos Aires)

Fortín del Azul en 1864, con las cuadras, fosos y el mangrullo. (Fotografía obtenida del Museo Colonial e Histórico de la Provincia de Buenos Aires)

“Itinerario de la Expedición Fundadora de “Azul”, por Bartolomé J. Ronco. Mapa realizado por el dibujante Domingo Collazo. Diario del Pueblo (25/08/1944).

“Itinerario de la Expedición Fundadora de “Azul”, por Bartolomé J. Ronco. Mapa realizado por el dibujante Domingo Collazo. Diario del Pueblo (25/08/1944).

Por encargo de Rosas, y como parte de la campaña al desierto de 1832, el coronel de milicias

Pedro Burgos dirigió una pequeña columna, que partió desde la estancia "Los Milagros", ubicada en Chascomús, con la que fundó el 16 de diciembre de 1832, el Fuerte Federación, renombrado posteriormente a "Fuerte San Serapio Mártir de Azul", en el lugar donde actualmente se levanta la Plaza San Martín, a unos 400 metros del arroyo que los Nativos Pampas llamaban "Calfucó" o “Callvú" leovú, que significa "agua azul" en su idioma, y se refiere al hecho de que el arroyo atraviesa una zona donde se encontraban unas flores que le daban ese color al mismo.

El comandante general de campaña Juan Manuel de Rosas ordeno construir el fuerte para contener el avance de los malones y cuidar la hacienda de su hermano, el coronel Prudencio Rosas, quien había obtenido el control de estas tierras, en 1830 bajo la modalidad de enfiteusis.

Antes de la llegada de Burgos, el área era poblada por la parcialidad de

Venancio Coñoepán, y los indígenas del cacique

Juan Catriel "El Viejo" y de

Cachul que tenían sus toldos ubicados sobre la margen izquierda del arroyo. Estos se mudarían posteriormente a las inmediaciones de Cantón Tapalqué.

Burgos tuvo que hacer frente a las tribus indígenas, que en sucesivos malones intentaron recuperar ese lugar clave de sus comunicaciones y aguadas, pero resistió. Junto al fuerte fundó el pueblo, actual ciudad de Azul, que hasta fines del siglo XIX fue el pueblo más grande del sur de la provincia de Buenos Aires.

Coronel Pedro Burgos

Coronel Pedro Burgos

retrato hecho en base a un hijo

|

5.b) El Coronel Pedro Burgos, nació en Rosario el 1 de agosto de 1776, y en su juventud fue soldado del caudillo santafesino Estanislao López, pasando a servir en el ejército porteño en algún momento del año 1820, donde prestó servicios en la línea de fortines.

En 1825 acompañó al entonces coronel Juan Manuel de Rosas en la expedición que trazo con mojones la línea de cantones y fortines desde las Sierras del Volcán (Laguna de los Padres, hoy Balcarce) hasta el arroyo Tapalqué, como oficial del regimiento de Colorados del Monte.

Se estableció en Chascomús, como hacendado enfiteuta, y después propietario, de la estancia "Los Milagros".

|

Durante el primer gobierno de Rosas (1829 a 1832), su Ministro de Relaciones Exteriores, Tomás de Anchorena, fue uno de los encargados de disponer la detención por parte de la policía de muchos unitarios. Éstos últimos, agrupados bajo el mote de “Salvajes Unitarios”, eran confinados a la Estancia Callejas, en Camarones Grandes, al sur del Río Salado. Allí, en lo que prácticamente era un campo de concentración los esperaba Pedro Burgos, quien con el transcurso de los años, fue acentuando su postura como personero de Rosas.

Burgos fue presidente de la

Sociedad Popular Restauradora, generalmente identificada con la Mazorca.

La Sociedad Popular Restauradora fue creada a fines de 1833 (durante el gobierno de Juan Ramón Balcarce), por los partidarios rosistas con el objeto de canalizar la acción política de los “federales netos”, buscando además que el poder pasara nuevamente a manos de Juan Manuel de Rosas, quien en esos momentos se hallaba ausente por encontrarse al frente de una expedición al sur de la provincia de Buenos Aires. Conocida popularmente con el nombre de su grupo de choque, la “Mazorca”, no vacilaba en recurrir a la violencia para conseguir sus objetivos y suprimir la oposición.

En 1839 combatió en la batalla de Chascomús contra los Libres del sur, y la victoria le valió el ascenso al grado coronel. Fue uno de los más destacados oficiales al servicio de Juan Manuel de Rosas, que lo consideraba su amigo.

En 1845 pasó a ser comandante del cuartel general de Santos Lugares. Al año siguiente volvió a Azul, pero tuvo que renunciar al mando militar por una grave enfermedad. Volvería al mando de Santos Lugares a fines de 1848, después del fusilamiento de Camila O'Gorman y del cura Ladislao Gutiérrez.

Murió a los 74 años, el día 3 de febrero de 1852, cuando se desarrollaba la Batalla de Caseros. Sin embargo, Pedro Burgos no participó de la lucha. Estaba enfermo y murió en su hogar el mismo día que Rosas era derrotado. Pasó la noche anterior a la batalla en compañía de Juan Manuel (que en ese entonces tenia 59 años) quien a pesar de sus preocupaciones le dedicó tiempo a su enfermo y postrado compadre.

Vista de toldería de Catriel en Azul. Colección Witcomb, AGN/ Hemeroteca J.M.Oyhanarte.

Vista de toldería de Catriel en Azul. Colección Witcomb, AGN/ Hemeroteca J.M.Oyhanarte.

La colonización de las tierras vecinas a Azul se hizo mediante donaciones de tierras, bajo el sistema de enfiteusis (377.981,1 ha), por parte del gobierno provincial decretadas en 1829 y llevadas a cabo en 1832 y otras en arrendamientos (43.497 ha) que empezaron a implementarse en 1857. Inicialmente el pueblo estaba conformado por 208 pobladores y 44 ranchos de adobe, techos de paja y pisos de tierra.

Adoptando para el reparto de las tierras el modelo de Suertes de Estancias, el "Fuerte San Serapio Mártir del Arroyo Azul" fue erigido, además, para servir de protección y nucleamiento de los nuevos pobladores. Había pobladores atomizados por la zona, que se encontraban antes de la llegada de Burgos. Como el asentamiento conocido como “San Benito” (quizás una colonia negra), en la zona del actual Balneario Municipal “Almirante Guillermo Brown”.

El

agrimensor Francisco Mesura fue el encargado de diseñar la cuadrícula del Fuerte. Como signo de preocupación ante los malones, la planta originaria en forma de damero, con múltiples solares, se enmarcó en profundos y anchos fosos que tenían como respaldo occidental el arroyo y abarcaban las que hoy son avenidas: Presidente Juan. D. Perón, Bartolomé Mitre y 25 de Mayo. Cabe destacar aquí que en las dos primeras mencionadas, aún hoy se puede observar un pronunciado desnivel con respecto a las demás arterias.

La Plaza Mayor (conocida hoy como Plaza Gral. San Martín), no era más que un alfalfar en el cual pastaban los caballos del Ejército y se detenían las carretas de provisiones. Y en torno a ella se comenzaron a erigir los edificios necesarios para la administración y el culto, el cuartel, la habitación del cura, ranchos y tres locales comerciales. En la actual Plaza Alsina (a la izquierda del Palacio Comunal), se levantaba el faro de vigilia del mangrullo.

Según el plano del pueblo elaborado por el Agrimensor, se dispuso del solar correspondiente a la esquina oeste de las calles X y XXVI (actuales Yrigoyen y Colón, respectivamente, donde actualmente se encuentra la Estación de Servicio), para construir la vivienda del coronel Burgos. Éste último formó allí su hogar definitivo con Josefa Correa, quien integró la caravana fundadora.

En Azul, Burgos pobló la margen occidental del arroyo Azul, al norte del pueblo, a unas dos leguas de la sexta Suerte de Estancia en ese rumbo. Según el censo de 1836, poseía dos estancias, que aumentaron a seis leguas de campo en 1841 y una estancia compuesta de 8 suertes en el cuartel Cortaderas.

Desde el acto de la fundación del pueblo, Pedro Burgos ejerció las funciones de Juez de Paz y Comandante militar del punto y de la frontera del Arroyo Azul, hasta el año 1836. Tuvo a su cargo, en esos tiempos,

a pesar de su condición de analfabeto, todas las actividades civiles y militares indispensables para la organización y administración del nuevo y modesto núcleo urbano.

5.c) El sable del Restaurador de las Leyes

En 1834, al regreso de la su campaña al desierto, el General Juan Manuel de Rosas se instaló con su Ejército en el Fuerte San Serapio Mártir del Arroyo Azul.

Durante su estadía, depositó en la modesta capilla rancho, al pie de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, la espada que había ceñido durante las operaciones, junto a dos espigas de maíz adornadas con cintas color rojo punzó.

Algún tiempo después, el Comandante del Azul, Pedro Burgos, le escribía a Doña Encarnación Ezcurra expresándole:

“Este pueblo tiene el honor y la gloria de conservar la invencible espada que ceñía el Señor General en Jefe del Ejército de la Izquierda, el Héroe del Desierto, con la que triunfó de los amotinados del primero de diciembre y restableció el imperio de las leyes. Ella es, Señora, y será sostenida con noble orgullo por todos los que habitan en Azul de este vecindario, que no atina el ajustado encomio con que debe congratular a ese Ilustre Ciudadano, y exprimirle todos los sentimientos plausibles de su reconocimiento, puesto que no es dable que miren sus constantes sacrificios sin aquel agradecimiento digno del respeto con que la admiración suele acercarnos a los portentos. Ella, (repetimos) será una garante para las generaciones más remotas de su brillante empresa a los desiertos del Sud, inmortalizará su memoria”.

Sin embargo, la historia cambió su rumbo. Se asegura que el arma permaneció muchos años en el lugar; luego se la colocó en el segundo templo que tuvo Azul, el cual reemplazó a la capilla rancho y allí permaneció, incluso después de la caída de Rosas.

Años después, el general

Manuel Escalada propuso la construcción de un nuevo templo en reemplazo de la Iglesia que databa de la época de la fundación, y que se encontraba casi en ruinas.

En 1862, cuando era imprescindible recaudar fondos para el nuevo templo, la espada de Rosas fue vendida al vecino Manuel Vega Belgrano (sobrino nieto del prócer). Se dice que éste luego la entregó al Museo Público de Buenos Aires como donación, pero se desconoce la verdad.

5.d) La frontera sur después de la batalla de Caseros

Tras la caída de Juan Manuel de Rosas, después de la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852, la situación en la frontera de la provincia de Buenos Aires, relativamente estable durante años, se deterioró rápidamente: Los viejos federales que habían empezado su carrera en la expedición de 1833, que conocían prácticamente el territorio indio, el número y paradero de las tribus y sus caciques, fueron sustituidos por gente nueva, unitarios, sin conocimiento del escenario en que iban a actuar.

El vencedor en Caseros, el general Justo José de Urquiza ofreció a los caciques principales no atacarlos siempre que mantuvieran la paz. El cacique

Calfucurá aceptó su garantía y envió a su hijo

Namuncurá al frente de una comitiva al Palacio San José para convenir el tratado. Namuncurá, quien apadrinado por Urquiza fue bautizado con el nombre de Manuel, acordó la paz entre el gobierno nacional y la Confederación de Salinas Grandes a cambio de la regular entrega de regalos, alimentos y grados militares con sus correspondientes sueldos.

Pero ante la virtual secesión de Buenos Aires los indígenas no consideraron incluido en la paz al estado de Buenos Aires y estando la Frontera Sur casi desguarcenida comenzaron a realizar incursiones de mayor profundidad y creciente agresividad, siendo el sector de Azul el primero en ser objeto de los ataques indígenas.

Sin la capacidad bélica ni los medios para someter militarmente a los grupos indígenas sublevados, el Estado de Buenos Aires debió acudir a una política de pacificación que se cimentó en la firma de tratados de paz con los caciques

Juan Catriel (El Joven) y

Juan Manuel Cachul, del centro bonaerense –en octubre de 1856–, y con el cacique

José María Bulnes Yanquetruz, del extremo sur provincial –en mayo de 1857–, sumados a diversas propuestas de paz que buscaron aquietar a

Juan Calfucurá en esos años

El tratado concertado con los caciques Catriel y Cachul constituye –a diferencia de la oralidad propia de la política indígena de Rosas– el primer reconocimiento oficial mediante acuerdo escrito de la “legítima propiedad” sobre una extensión de tierras a una tribu indígena durante el período independiente. En consecuencia, Catriel y Cachul se establecieron con su gente en las inmediaciones de los Arroyos Nievas, Tapalqué y Azul, a la altura del Cerro Negro. En el también se acordó restablecer el comercio entre las partes, reanudar el racionamiento estatal a los “indios amigos” y otorgarles nombramientos militares con sus respectivas remuneraciones, entre otros puntos.

Localización de Villa Fidelidad.

Localización de Villa Fidelidad.

Localización de las suertes del Azul, sobre el Registro Gráfico de la Provincia de Buenos Aires de 1864 (el norte esta invertido). Extraído de "En busca de la tierra prometida. Modelos de colonización estatal en la frontera sur bonaerense durante el siglo XIX"

Localización de las suertes del Azul, sobre el Registro Gráfico de la Provincia de Buenos Aires de 1864 (el norte esta invertido). Extraído de "En busca de la tierra prometida. Modelos de colonización estatal en la frontera sur bonaerense durante el siglo XIX"

|

Paralelamente, el coronel Manuel Escalada, quien tuvo a su cargo buena parte de la negociación del tratado de 1857, gestionó ante la Corporación Municipal de Azul la compra de tierras adyacentes al pueblo para ser distribuidas entre los indígenas. Escalada creía posible la adaptación del indio a la vida civilizada y a la disciplina del trabajo, mediante su radicación sedentaria.

A partir de una traza en damero con una plaza central, esos terrenos se cuadricularon en manzanas divididas en 100 solares de 50 varas de frente por 50 de fondo, y pasaron a formar el barrio de Villa Fidelidad, que hoy, tiene por límites al Oeste, la calle General Manuel Escalada; al Este el Arroyo Azul; al Norte la Avenida Mitre, y al Sur, la Avenida Guemes.

Allí se asentaron muchos integrantes de la agrupación al mando del cacique Maicá, adjudicatarios principales del reparto inicial de solares.

Este caso representa una modalidad bastante inédita de otorgamiento de tierras a indígenas, porque no fue colectiva sino a título individual-familiar, porque se trata de un sector dentro de la traza del pueblo, y porque la organización en damero no reconoce antecedentes en los patrones de ordenamiento espacial indígena.

“Los Maicá o Maycá o Mahicá”, eran un grupo de "indios amigos" independiente de los catrieleros, que acompaño a Rosas durante la campaña militar de 1833-1834, con unos 100 lanceros.

A partir del traslado del grupo a Azul, los lanceros liderados por Maicá pasaron a formar parte de las fuerzas militares regulares, como cuerpos de línea o guardias nacionales, que dependían de la Comandancia de la Frontera Sur. Participaron junto a las fuerzas estatales en los combates de Sierra Chica (1855), San Jacinto (1855), Sol de Mayo (1857), Cristiano Muerto (1857), y en la defensa de la plaza de Azul ante el ataque emprendido por Calfucurá en noviembre de 1859.

Los Maicá gestionaban y recibían su paga militar y sus raciones de forma totalmente independiente de los caciques Catriel y Cachul. Las solicitudes de tierras a título individual realizadas por el cacique Juan Maicá, por su hijo Mariano y por el lenguaraz Antonio Medina al gobierno con la intermediación del sargento mayor Juan Cornell, autoridad reconocida en la frontera, que había sido designado en 1859 por Dalmacio Vélez Sarsfield, entonces ministro de Gobierno, para realizar un informe sobre las suertes del Azul al que anexó un plano, que fueron elevados al Departamento Topográfico, son un valioso testimonio sobre el tema.

|

Villa Fidelidad dio lugar al nacimiento de un importante centro de

tejeduría pampa. La extraordinaria impermeabilidad de los ponchos pampas a la lluvia destaca como nota de calidad. Algunas producciones de la industria textil pampa se conservan en el Museo Etnográfico y Archivo Histórico "Enrique Squirru".

En octubre de 1859 el ejército de la Confederación Argentina venció al del Estado de Buenos Aires en la batalla de Cepeda. En esa coyuntura, las tropas acantonadas en la frontera sur, entre las que se encontraban 430 lanceros de Juan Catriel, fueron trasladadas al frente de combate, dejando la protección del pueblo y fuerte de Azul al cacique Catriel como “Comandante General”. Con escasos hombres para defenderla, Azul fue atacado por fuerzas al mando de Calfucurá y de Pedro Rosas y Belgrano, quien logró ocupar temporalmente el pueblo en noviembre de ese año, hasta la liberación del mismo por el coronel Nicolás Ocampo “con los derrotados de Cepeda”.

El triunfo definitivo de Buenos Aires en la batalla de Pavón, en septiembre de 1861, dio inicio al período de unificación política del Estado bajo la presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868). La frontera bonaerense había sido reorganizada en 1859 con la creación de los Departamentos Sur –desde al arroyo Chapaleofú hasta el fortín Esperanza- y Costa –desde dicho arroyo hasta la costa oceánica–, al mando de los coroneles Ignacio Rivas y Benito Machado, respectivamente.

5.e) El Coronel Manuel de Escalada, nacio en Buenos Aires el 17 junio de 1795, comenzó su carrera militar a los 17 años en el Regimiento de Granaderos a caballo creado y comandado por el teniente coronel José de San Martín, que en setiembre de ese año de 1812 se habría de casar con su hermana María de los Remedios.

Daguerrotipo del General Manuel Escalada en su ancianidad.

Daguerrotipo del General Manuel Escalada en su ancianidad.

|

Estuvo en la Batalla de San Lorenzo como ayudante de San Martín, cuando éste fue herido le gritó: "Reúna Ud. Regimiento y vayan a morir".

Al frente de un escuadrón de esa unidad participó de la toma de Montevideo, y fue condecorado con la medalla de plata acordada por el Director Posadas.

Participó en "la tercera expedición auxiliadora al Alto Perú", y cubrió la retirada del ejército a través de la Quebrada de Humahuaca con sus granaderos, despues de las derrotas de Venta y Media y Sipe Sipe.

Se unió al Ejército de los Andes en 1816. Después de la batalla de Chacabuco, galopó en 14 días hasta Buenos Aires trayendo la noticia, marcando un récord que lo convirtió en un héroe popular. Peleó en el asalto de Talcahuano, Cancha Rayada y Maipú. Después de esta última batalla, rompió su propia marca e hizo el recorrido en sólo doce días.

Tras participar en la segunda campaña al sur de Chile, fue ascendido a coronel y llegó a comandar el Regimiento de Granaderos antes de pedir su retiro en 1819.

|

Volvió a tomar las armas como oficial de caballería en 1825, en el "Ejército de Observación" destinado a la

Guerra del Brasil.

A fines de 1828 participó en la revolución unitaria del general Juan Lavalle contra el gobernador Dorrego. Se dijo que fue uno de los oficiales que aconsejó su fusilamiento a Lavalle, y fue su ministro de guerra.

Tras la caída de Lavalle, a diferencia de los demás oficiales, no se exilió, ya que su fortuna lo ponía a cubierto de los ataques de sus enemigos.

Después de la batalla de Caseros fue ministro de guerra del gobernador Vicente López y Planes. Organizó la Guardia Nacional; pronto se unió al partido unitario y fue nuevamente ministro de Guerra y Marina del gobierno de Pastor Obligado hasta 1857.

Ese año fue ascendido a general y asumió el mando de la frontera del sur; firmó un tratado con el cacique Cipriano Catriel. Como el cacique Cachul, amigo de éste, no reconociera el tratado, hizo una campaña hasta las tolderías, para obligarlo a aceptar la paz. Este tratado fue una de las causas que lo enfrentaron a Bartolomé Mitre.

Abandonó Buenos Aires en 1858 y se trasladó a Paraná. Allí fue ascendido a general y elegido senador nacional. Participó en la campaña de

Cepeda del lado de la Confederación, aunque logró autorización de Urquiza, para no tomar parte en la batalla.

Después del

Pacto de San José de Flores pasó definitivamente a retiro. Permaneció en Buenos Aires, donde su primo, el obispo de la ciudad, le aseguró que no sería molestado por su alianza con Urquiza. Falleció en Buenos Aires en diciembre de 1871, siendo sepultado en el Cementerio de la Recoleta.

5.f) El malón de 1855.

En la noche de luna llena del 13 de febrero de 1855 un malón de 5000 lanceros de

Calfucurá atacó el fuerte y el pueblo de Azul. Alrededor de 300 pobladores y soldados fueron muertos, los ranchos fueron incendiados. Los indígenas tomaron entre 60 y 150 mil vacunos, que condujeron por el "camino de los chilenos" para ser vendidos al otro lado de los Andes, y llevaron cautivos a 150 mujeres y niños.

Para vengar el ataque el 27 de mayo una columna al mando de

Bartolomé Mitre se puso en camino desde Azul. En lo que fue la

Batalla de Sierra Chica Mitre fue emboscado y derrotado.

Tras su derrota en Sierra Chica, Mitre encargó una nueva ofensiva al general

Manuel Hornos, quien concentró sus fuerzas en Azul. Hornos partió de Azul en 1856 al frente del Ejército de Operaciones del Sur de 3000 hombres pero fracasó también en su misión.

Desde Sierra Chica, comenzaron a salir partidas volantes de indios a los campos del

Tandil y la

Lobería, lo que aceleró el éxodo campesino (la mayoría hacia

Dolores) hasta que a mediados de ese año las poblaciones amenazadas se habían despoblado.

En marzo de 1856 el general

Manuel Escalada en representación del estado se reunió en Azul con

Catriel y

Cachul, independientes de Calfucurá, para comprar la paz con lo que la zona en torno a Azul y Tapalqué logró cierta paz durante un tiempo. El pueblo se recuperó. En 1857 se preparó una nueva expedición de la que participaría la División de Azul a cargo del coronel

Emilio Conesa, esta vez con cierto éxito.

Los malones se repetirían en los siguientes años pero no volverían a amenazar la supervivencia del pueblo. En 1872 la

Batalla de San Carlos de Bolívar fue el principio del fin del poderío de Calfucurá y para 1886 se inauguraba ya el Palacio Comunal en el sitio del antiguo fuerte de San Serapio Mártir del Arroyo Azul.

5.g) La casa de Cipriano Catriel en Azul.

Advierten que DEMOLIERON la CASA de

Cipriano Catriel, ubicada en calle Colón casi Corrientes, se conserva únicamente en pie la pared del frente.

A)) Cipriano Catriel - Fotografía extraída del libro "Gran Enciclopedia Argentina" de Diego Abad de Santillán - 1966. B) Fachada de la casa del Cacique Catriel en Azul - extraída de Google Street View - Imagen de febrero 2024. C) Fotografía AGN/ Hemeroteca J.M.Oyhanarte.

Nota: A partir de una publicación las redes sociales del antropólogo Miguel Mugueta, se conoció que fue derribada la casa de Cipriano Catriel, conservando sólo la fachada.

Ademas, Mugueta indicó que “Lamentablemente la idea de patrimonio en la ciudad de Azul solo pasaría por la obra del arquitecto Salamone o por las casas sobre calle Bolívar, esas que pertenecieron a la elite de las familias más poderosas de esta ciudad durante la primer mitad del siglo pasado”.

El investigador lamentó que hayan terminado de destruir la casa del cacique Cipriano Catriel y destacó“que supo integrar las fuerzas defensivas de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Pactos y parlamentos de integración de pacificación junto al valiente cacicato de Catriel fueron desplegados en la gestión de aquel gobernador que defendió nuestro comercio fluvial del ataque de franceses e ingleses en Vuelta de Obligado, pero que fue denostado por la historia sarmientista y mitrista”.

Catriel es el nombre de una dinastía de caciques de los llamados "pampas" o "lelfunches" -que significa "gente del llano", en

mapudungún- una rama de los pueblos

mapuches. Históricamente, esta familia habitó la llanura pampeana en la zona de lo que actualmente es Olavarría, entre las nacientes del arroyo Tapalquén y las sierras occidentales de Tandilia. En mapudungun (idioma Mapuche) la palabra catriel significaría "cara cortada" o "que posee una cicatriz".

Juan Catriel (El Joven) mantenía amistad con Juan Manuel de Rosas a quien acompañó en la Campaña del Desierto (1833-1834) y estuvo en la Batalla de Caseros (3 de febrero de 1852) que derivó en la renuncia y exilio de Rosas.

Con la caída de Rosas, las nuevas autoridades se disponen a cambiar la política con la indiada y con la deserción de los jefes rosistas de los fortines, los catrieleros dejan de recibir sus raciones. Catriel se encuentra en una encrucijada.

El 2 de marzo de 1855 el gobierno de Buenos Aires promulgó un decreto disponiendo el traslado del cantón Tapalqué y la fundación de un nuevo pueblo homónimo en las tierras de los "indios amigos". Además el gobierno porteño se niega a darles ración. Como resultado Catriel y Cachul (cacique aliado histórico de los Catriel) se alzan en rebeldía y se unen a la "Confederación de Salinas Grandes" de

Calfucurá.

Los malones arrasan las tierras vecinas a Azul.

Bartolomé Mitre, entonces Ministro de Guerra de la Provincia, es encomendado por el gobierno para resolver el conflicto. Fracasa en sus expediciones, siendo derrotado en las Batallas de

Sierra Chica (21 de mayo de 1855) y

San Jacinto (27 de octubre de 1855).

Designado Comandante en Jefe de la Frontera Sur, el general

Manuel Escalada llegó a Azul en septiembre de 1856. Para restablecer las relaciones con los indios envió a

Ignacio Rivas a tratar con Catriel y Cachul. El 25 de octubre de 1856 se firma un acuerdo con Catriel, se le concede el título de General y el uso de charreteras de coronel, incluido uniforme militar y sueldo. La nueva alianza contemplaba el suministro trimestral de raciones a las tribus de Catriel y Cachul.

Pese a la firma del tratado no se terminaron los malones en la provincia. El conflicto entre la Provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina contribuía a la inseguridad de la frontera. Calfulcurá, molesto con Catriel, le servía a Urquiza con sus incursiones a poblados bonaerenses.

Juan Catriel, investido de las insignias de General, comenzó a tener ideas progresitas, se construyó un vivienda en Azul con paredes de adobe y techos de chapa, que comparada con los toldos de su gente era un palacio. Desde allí dirigía todo en la tribu.

En 1859 visita Buenos Aires acompañado por el coronel Ignacio Rivas, el acontecimiento es noticia en los diarios de la época.

En 1866 muere "Juan Catriel (El Joven)" y lo sucede, con 30 años,

Cipriano Catriel, su tercer hijo, por la facilidad para las distintas lenguas y su experiencia en distintas comitivas diplomáticas a las que había sido enviado por su padre. Los catrieleros se encontraban divididos en un grupo rural y otro urbano, “integrado” e “incorporado” en trabajos estacionales o semipermanentes. Criaban ganado y estos indios, arado en mano, producían agricultura.

Durante el gobierno de Faustino Sarmiento, en 1871, Cipriano fue nombrado "Cacique General" y vistió uniforme de General del Ejército Argentino. En tiempos de paz, habitaba su casa en el Azul, dormía en cama con sábanas, usaba carruaje y tenía cuenta abierta en el Banco local.

En 1867, la

Ley n° 215 impulsaba las fronteras hasta el río Negro. Cipriano pactaba y tenía vinculaciones con la amplia red de comandantes mitristas de la frontera sur. Al mismo tiempo, hacía gimnasia política con Calfucurá y su extensa red de caciques, propios y aliados, que iban desde Salinas Grandes hasta las inmediaciones de Bahía Blanca, extendiéndose hacia Chile y las profundidades patagónicas.

En noviembre de 1874, la

Revolución Mitrista en desacuerdo por el resultado de las elecciones que dieron por ganador y futuro presidente a Avellaneda hicieron que se desatara una nueva contienda civil. Cipriano se alineó con los comandantes mitristas, que fueron prontamente derrotados. Calfucurá había fallecido el año anterior y su cacicazgo se desmembraba.

5.h) Tapalqué, Azul y Olavarría. Mapa 3D con el "Registro Grafico de la Provincia de Buenos Aires de 1864" montado

(hacer doble click en el Mapa)

|

Referencias:

- 1- Fuerte Independencia (Tandil)

- 1a- Fortín Arroyo Negro

- 2- Chapaleofú

- 3- Fortín Tapalqué Viejo

- 4- Campamento de “Las Puntas del Arroyo Tapalquén”

- 5- Tapalqué

- 6- Fuerte de San Serapio Mártir del arroyo Azul

- 6a- Villa Fidelidad (Azul)

- 6b- Casa de los Catriel en Azul

- 7- Fuerte Santa Catalina

- 8- Combate de Sierra Chica

|

Mapa con las fortificaciones importantes de los años 1823 al 1857, y puntos de referencia.

Mapa estático

|

Mapa dinámico

|

Se indican las rutas: RN N°226 (paralela a las Sierras por el lado norte), y las RN N°3 y RP N°51, por ser senderos recorridos en las campañas.

5.i) Oficina Topográfica Militar (1879). Mesa de Ingenieros (1872).

Recorte de la zona de Azul-Tapalqué-Olavarría.

Recorte de la zona de Azul-Tapalqué-Olavarría.

Zona de Azul 3D - con el mapa de 1875 montado.

Detalle de la Caratula -clik para mapa COMPLETO-.

Detalle de la Caratula -clik para mapa COMPLETO-.

|

<<- Año 1875 -

"Carta topográfica de la Pampa y de la línea de defensa contra los indios"

Dibujada por el sargento mayor Federico Melchert bajo orden del ministro de Guerra y Marina de Argentina, Adolfo Alsina.

El encargo lo hizo el "Comité Central Argentino para la Exposición de Filadelfia (1876)". (Publicado en R. Napp, La República Argentina, Buenos Aires, 1876.)

Dicho Comité fue una organización creada para coordinar la participación de Argentina en la "Exposición Universal de Filadelfia en 1876". Exposición que celebró el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y tuvo como objetivo mostrar el progreso industrial, cultural y científico de diferentes países.

Melchert confeccionó el plano de la frontera con el trazado actual y del proyecto de expansión propuesto por Alsina. ( Otros mapas presentados por Argentina).

De origen alemán, Melchert, llegó a la Argentina contratado por Alsina luego de haber quedado disponible después de la guerra franco-prusiana, y una vez instalado en el país, se dedicó a diversos tipos de trabajos topográficos y a la difusión de técnica y asesoramiento de instrumentos.

El mapa de Melchert fue el resultado de un pedido hecho por Adolfo Alsina al Congreso Nacional (mientras era ministro de Guerra y Marina bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda) para incorporar mayor cantidad de tierras, que aún se encontraban en territorio indígena, ponerlas bajo el dominio estatal y de esta manera extender la frontera sur del territorio.

Melchert debía levantar un plano seguro de los lugares por donde debían pasar las tropas. Para hacerlo no recorrió el terreno para confeccionar el mapa sino que utilizó los datos del Pablo Filgar (piloto de la Real Armada) que se encontraban en la ciudad de Bahía Blanca .

|

En 1870 se creó el "Colegio Militar de la Nación". Dos años después, en 1872 la "Mesa de Ingenieros" quedó adscripta a la Secretaría del Ministerio de Guerra y pasó a denominarse “Oficina de Ingenieros Militares”, Melchert pertenecía a dicha oficina.

Con la Campaña al Desierto llevada a cabo por el general Julio Argentino Roca en 1879 sobre los territorios indígenas de la Patagonia norte, se creó la Oficina Topográfico Militar, antecedente del actual "

Instituto Geográfico Nacional". La Oficina quedó a cargo del general

Manuel Olascoaga, quien había estado al frente de la realización del plano topográfico de la Campaña al Desierto y cuyos resultados fueron publicados en el "

Estudio Topográfico de la Provincia de la Pampa y Río Negro" (publicado en 1885 por Ostwald y Martínez).

Fuentes:

1) Fuerte San Serapio Mártir del Azul. Wikipedia.

2) Combate de Sierra Chica – 30 de Mayo de 1855. www.revisionistas.com.ar.

3) Caciques derrotan al ejército. www.revisionistas.com.ar.

4) La Guerra contra el malón - El gran interregno (1852-1872). www.https://deyseg.com/histor .

5) En busca de la tierra prometida. -Modelos de colonización estatal en la frontera sur bonaerense durante el siglo XIX-

6) "Hacer de cada Tribu un Pueblo" -Los Indios Amigos y la Tierra en la Frontera Sur Bonaerense (1860-1870)- Autor: Lorena Barbuto.

7) Campañas militares argentinas (1854-1865) – Tomo III. Autor: Isidoro J. Ruiz Moreno.

8) ¿Indios amigos o pobladores criollos? Las solicitudes de tierras de los Maicá en Buenos Aires a principios de 1860s. Autores: Victoria Pedrotta y Sol Lanteri - Publicado en: Mundo Agrario, diciembre 2020 - marzo 2021, vol. 21, n° 48, e149. ISSN 1515-5994 - Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Centro de Historia Argentina y Americana.

9) El Fundador del Azul www.diarioeltiempo.com.ar

10) El general pacificador www.diarioeltiempo.com.ar

11) Caciques de la Región: Los Catriel www.fotosviejasdemardelplata.blogspot.com

12) Para descargar en pdf: Cosas del Campo Bonaerense. En los tiempos de cambio. (1800-1870) Memorias de la pampa y el trabajo de su gente. Autor: Carlos Moreno. Buenos Aires 2009.

6) Fortaleza Protectora Argentina o Fuerte Argentino (Bahía Blanca)

Fundada el 11/abril/1828, por el

coronel Ramón Bernabé Estomba,

es el origen de la ciudad de Bahía Blanca.

El proyecto fundacional nace durante la Guerra del Brasil, cuando la flota brasileña intentó ocupar Carmen de Patagones en marzo de 1827.

La caravana fundadora partió del Fuerte Independencia (hoy Tandil), don órdenes del gobernador Manuel Dorrego y del comandante de fronteras Juan Manuel de Rosas, para establecer el nuevo poblado.

Para Estomba era, a sus 37 años de edad, su primera misión de paz. Toda su vida había sido soldado, participando en decenas de batallas por la independencia, a las órdenes de José de San Martín, de Manuel Belgrano y de Simón Bolívar.

Llegó el 9 de abril de 1828. Armó su campamento junto al arroyo Napostá, firmó el acta fundacional y al día siguiente recorrió el lugar junto al ingeniero Narciso Parchappe, buscando el sitio más conveniente para construir el fuerte.

Estomba quedó al mando del fuerte hasta fines de 1828. Se marchó en su caballo apenas comenzaba 1829, para unirse a las fuerzas de Juan Lavalle. Falleció en junio de ese año, a sus 38 años de edad.

Este sitio histórico, ya desaparecido, tenía un tamaño de cuatro manzanas, con precarias construcciones, aljibe y corral, protegidos por un terraplén. El fuerte demandó cuatro meses de trabajo y fue construido con materiales traídos en barco, y en carretas. La forma del fuerte estaba basada en las fortalezas españolas de la época.

Estaba ubicada entre las Calles Moreno al Oeste, Estomba y Chiclana al Norte, O.Higgins al Este, Vieytes y Brown al sur, frente a la actual plaza Ribadavia, en el centro de Bahía Blanca

Fortaleza Protectora Argentina segun planos del Tte.Cnel.Antonio Manuel de Molina de 1834

Fortaleza Protectora Argentina segun planos del Tte.Cnel.Antonio Manuel de Molina de 1834

Ingreso a la Fortaleza Protectora Argentina, 1880.

Ingreso a la Fortaleza Protectora Argentina, 1880.

Ver:

1) http://mhistorico.bahiablanca.gov.ar/recursos/planos

2) https://www.histarmar.com.ar/FortalezaProtectoraArg

3) Recorrido Virtual de la Fortaleza Protectora Argentina

Avogradini

Avogradini

En 1825, la comisión destinada a establecer la línea de frontera sur de Buenos Aires, realizó determinaciones astronómicas de latitudes y longitudes geográficas.

La agrimensura y la astronomía, aunque parecen disciplinas distintas, han estado entrelazadas desde tiempos ancestrales. Hoy conocida como "Astronomía Geodésica", esta ciencia resuelve la determinación de coordenadas en la superficie terrestre a partir de mediciones a los astros.

El Ingeniero Felipe Senillosa y Vicente López y Planes eran activos observadores del cielo.

Los años 1843 y 1844 fueron excepcionales para la observación de cometas, con la aparición de dos de gran brillo, que resultaron visibles a simple vista en el cielo austral por un considerable período. Ambos cometas fueron seguidos por López y Senillosa desde Buenos Aires (ver: Los grandes cometas de 1843 y 1844).

Previamente, López y Senillosa, junto al canónigo Bartolomé Muñoz, realizaron estudios de la Luna y de eclipses en 1816 y 1822, así como de los cometas de 1821, 1825 y 1830. Sumados a Hermann Dwerhagen y Bernard Kiernan, forman parte del grupo de entusiastas aficionados a las ciencias, que se ha podido identificar en la ciudad portuaria, con un actuar paralelo al profesor de la Universidad, Fabrizio Mossotti.

Felipe Senillosa describió el seguimiento que realizó del cometa junto a López, en un texto publicado en la revista "Archivo americano y espíritu de la prensa del mundo" del 30 de noviembre de 1843. Esta singular publicación, se editó en Buenos Aires entre 1843 a 1851, en tres idiomas: castellano, francés e inglés, en la Imprenta de la Independencia. Estuvo a cargo del italiano Pedro de Angelis, y era un órgano de prensa destinado a publicitar al gobierno de Juan Manuel de Rosas en Europa, en el contexto de la puja con Francia e Inglaterra. Su tirada fue de unos 2000 ejemplares y su distribución era gratuita.

Los cálculos realizados no son triviales, lo que demuestra una notable capacidad matemática de los protagonistas, hecho apoyado por su formación y antecedentes. Senillosa, que en ese momento tenía 31 años de edad, en 1818 había publicado un "Tratado Elemental de Aritmética"" con 24 lecciones. El mismo año en que observó el cometa, fue nombrado catedrático de Geometría Descriptiva y sus aplicaciones de la Universidad de Buenos Aires. Por su lado, Vicente López, que contaba con 37 años y una ya larga carrera política, era un asiduo estudioso de la geometría y el álgebra.

Más allá de resaltar el valor del descubrimiento del cometa de 1944 y de los registros realizados, corresponde destacar el gran interés de Vicente López y Planes por los temas astronómicos, el que se identifica como aficionado y reconoce las limitaciones de sus observaciones. Los trabajos que emprende, los lleva adelante con objetivos definidos, consiente del valor que tenían en una región huérfana de astrónomos profesionales. Lo hace con la esperanza que fueran de utilidad en un futuro, lo que, para el Gran cometa de 1844, resultó acertado, pues parece estar relacionado con el Cometa Atlas de 2019. López sostiene también, la importancia de dar continuidad a este tipo de investigaciones a lo largo del tiempo.

En sus escritos, no solo presenta los datos elaborados a partir de sus observaciones, también los analiza y discute, y los acompaña con una síntesis de los conocimientos que sobre los mismos se tenía en la época, tomados de los medios con que dispuso, destacando la importancia de su difusión, por lo que también asume conscientemente el rol de divulgador de esta ciencia.

En Argentina, la Astronomía surge como disciplina de estudio en 1871, con la creación del Observatorio Nacional Argentino, ubicado en la ciudad de Córdoba, inaugurado el 24 de octubre de 1871, por el presidente Domingo Faustino Sarmiento y, a partir de entonces, se celebra el Día de la Astronomía Argentina. El primer director fue el Profesor norteamericano Benjamín Gould, uno de los astrónomos más adelantados de su tiempo, y que se formó en Alemania.

Fuentes:

En 1825, la comisión destinada a establecer la línea de frontera sur de Buenos Aires, realizó determinaciones astronómicas de latitudes y longitudes geográficas.

La agrimensura y la astronomía, aunque parecen disciplinas distintas, han estado entrelazadas desde tiempos ancestrales. Hoy conocida como "Astronomía Geodésica", esta ciencia resuelve la determinación de coordenadas en la superficie terrestre a partir de mediciones a los astros.

El Ingeniero Felipe Senillosa y Vicente López y Planes eran activos observadores del cielo.

Los años 1843 y 1844 fueron excepcionales para la observación de cometas, con la aparición de dos de gran brillo, que resultaron visibles a simple vista en el cielo austral por un considerable período. Ambos cometas fueron seguidos por López y Senillosa desde Buenos Aires (ver: Los grandes cometas de 1843 y 1844).

Previamente, López y Senillosa, junto al canónigo Bartolomé Muñoz, realizaron estudios de la Luna y de eclipses en 1816 y 1822, así como de los cometas de 1821, 1825 y 1830. Sumados a Hermann Dwerhagen y Bernard Kiernan, forman parte del grupo de entusiastas aficionados a las ciencias, que se ha podido identificar en la ciudad portuaria, con un actuar paralelo al profesor de la Universidad, Fabrizio Mossotti.

Felipe Senillosa describió el seguimiento que realizó del cometa junto a López, en un texto publicado en la revista "Archivo americano y espíritu de la prensa del mundo" del 30 de noviembre de 1843. Esta singular publicación, se editó en Buenos Aires entre 1843 a 1851, en tres idiomas: castellano, francés e inglés, en la Imprenta de la Independencia. Estuvo a cargo del italiano Pedro de Angelis, y era un órgano de prensa destinado a publicitar al gobierno de Juan Manuel de Rosas en Europa, en el contexto de la puja con Francia e Inglaterra. Su tirada fue de unos 2000 ejemplares y su distribución era gratuita.

Los cálculos realizados no son triviales, lo que demuestra una notable capacidad matemática de los protagonistas, hecho apoyado por su formación y antecedentes. Senillosa, que en ese momento tenía 31 años de edad, en 1818 había publicado un "Tratado Elemental de Aritmética"" con 24 lecciones. El mismo año en que observó el cometa, fue nombrado catedrático de Geometría Descriptiva y sus aplicaciones de la Universidad de Buenos Aires. Por su lado, Vicente López, que contaba con 37 años y una ya larga carrera política, era un asiduo estudioso de la geometría y el álgebra.

Más allá de resaltar el valor del descubrimiento del cometa de 1944 y de los registros realizados, corresponde destacar el gran interés de Vicente López y Planes por los temas astronómicos, el que se identifica como aficionado y reconoce las limitaciones de sus observaciones. Los trabajos que emprende, los lleva adelante con objetivos definidos, consiente del valor que tenían en una región huérfana de astrónomos profesionales. Lo hace con la esperanza que fueran de utilidad en un futuro, lo que, para el Gran cometa de 1844, resultó acertado, pues parece estar relacionado con el Cometa Atlas de 2019. López sostiene también, la importancia de dar continuidad a este tipo de investigaciones a lo largo del tiempo.

En sus escritos, no solo presenta los datos elaborados a partir de sus observaciones, también los analiza y discute, y los acompaña con una síntesis de los conocimientos que sobre los mismos se tenía en la época, tomados de los medios con que dispuso, destacando la importancia de su difusión, por lo que también asume conscientemente el rol de divulgador de esta ciencia.

En Argentina, la Astronomía surge como disciplina de estudio en 1871, con la creación del Observatorio Nacional Argentino, ubicado en la ciudad de Córdoba, inaugurado el 24 de octubre de 1871, por el presidente Domingo Faustino Sarmiento y, a partir de entonces, se celebra el Día de la Astronomía Argentina. El primer director fue el Profesor norteamericano Benjamín Gould, uno de los astrónomos más adelantados de su tiempo, y que se formó en Alemania.

Fuentes: